|

Nun also doch: Letzte Änderung an dieser Seite: 27.4.2024 |

|

|---|---|

|

1. Wozu befasst sich der Mensch mit antiquierter Musik-Wiedergabetechnik ?

|

2. Die Innereien

Jedenfalls, ich hatte vom Schlacht-sorgen, wenn ich so sagen darf, einen schweren Karton mit dicken, Phenol ausschwitzenden Transformatoren, staubverklebten Röhren, Lautsprechern mit spröder Papiermembran, Selengleichrichtern und diesen lustigen kleinen Wurstschneidemaschinen mit ihren stumpfen Messerstapeln, die man auch als Drehkondensatoren bezeichnet. Nicht zu verachten, die undurchschaubaren Löt- und Drahtkunstwerke mit Reihen von schwergängigen Schaltkontakten, kleinen und großen Spulen und Kondensatoren. Die ich aber entsorgt habe, da, wie gesagt, undurchschaubar.

|

|

3. Geduldsprobe

Wenn meine Geduld aufgebraucht war, was üblicherweise nach ein paar Monaten leidvollen, kritischen Hinhörens geschah, kam ich zu einem Entschluß. Dann war wieder Basteln angesagt. Das alles tat ich, um in meinem Zimmer die Musik aus meinem Toshiba- Kasettenrekorder abzuspielen, den ich einst zur Weihnachtsbescherung von meinem Eltern als Geschenk bekommen habe. Und die Musik klingt aus einem knackenden und brummenden Röhrenverstärker eindeutig und tatsächlich besser als aus dem quakenden Plastikapparat. Das wird der schärfste Kritiker der audiophilen Röhrenszene nicht bestreiten. Fotos davon habe ich leider nicht gemacht. |

4. Abkehr von der elektronischen Realität

|

|

5. Röhren als Ausweg in der digital-pandemischen Zwangslage

Das letzte Exemplar, das ich vor nun fast 15 Jahren zusammengelötet und -geschraubt habe, existierte noch. Es steht jetzt wieder in unserem Wohnzimmer, entstaubt und poliert. Ich hatte damals bereits ein Oszilloskop zur Verfügung und allerlei Messungen zu Leistung, Frequenzgang und Verzerrungen gemacht. Diese Arbeit hat sich ausgezahlt. Der Verstärker ist an den Kopfhörerausgang unseres digitalen Fernsehers angeschlossen. |

6. Die Depressionen des Alters

|

|

7. Wieso Ansprüche immer bescheidener werden

Ich muss hier nämlich mit einem positiven Vorurteil über die Akustik in Konzert- und Opernsälen aufräumen. Sie ist, verglichen mit dem Klang einer professionell produzierten Musik-CD, ausgesprochen miserabel. Der Klang eines großen Orchesters erscheint in einem voll besetzten Konzertsaal dumpf. Die tiefen Töne sind schwammig, die hohen Lagen der Streicher und Holzbläser versickern schon in den mittleren Reihen des Parketts.

|

8. Die Rückkehr zur Tradition

Technisch gesprochen: der Frequenzgang ist lausig, die Intermodulation nervig, und der Störpegel asthmatisch. Mein Bastelverstärker und sein Holzlautsprecher sind auch nicht schlimmer. * * * |

|

Der allgemeine Aufbau

Der Verstärker besteht aus mehreren Modulen: das Netzteil und ein Mono-Verstärkerteil. Jedes davon ist auf einem eigenen Alugehäuse aufgebaut.

Masse oder nicht Masse?

Die "Elektronikmasse" ist gleichzeitig auch derjenige Pol der Eingangs-Cinch-Buchsen, der am Verstärkereingang mit dem Masseanschluß der Tonfrequenzquelle verbunden wird. Ein wichtige Maßnahme bei der Verdrahtung der Schaltung möchte ich hervorheben, die das Hintergrundbrummen praktisch vollständig beseitigt hat. Ich habe alle Verbindungen der Elektronikmasse konsequent an den Fußpunkt der Vorstufenröhre gelegt (und sonst nirgends), an die Masseseite des 220-Ohm-Widerstandes in der Katodenleitung der EF 86. Das gilt sowohl für die Stromversorgung aus dem Netzteilmodul, für sämtliche kleinen und großen Siebkondensatoren, das Gegenkopplungsnetzwerk, als auch für die Masse der Eingangs-Cinch-Buchse und des Lautstärkereglers. |

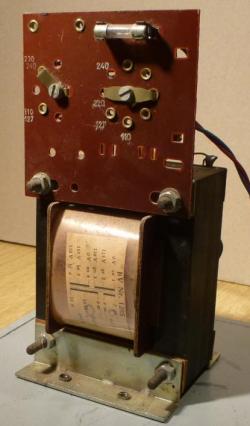

Erst mal das Schwermetall abfertigen... Das Netzteil besteht aus einem dicken Trafo, der tatsächlich für zwei Verstärkermodule ausreichend stark ist. Für 5 Euro ersteigert. Die EZ 81 hat schon ein paar Betriebstunden hinter sich. Sie kommt aus der Resteverwertung. Übrigens sieht man auf dem oberen Bild links noch eine Siebdrossel. Das ist eine Drossel aus einem Leuchtstoffröhren-Zündgerät. Hier der Schaltplan des Netzteils, wie er zu Anfang war: Ebenfalls von Gewicht: der Lautsprecher

|

|

Die Verstärkerschaltung

|

|

|

Alternativen bei den Röhren Die Vorstufe muss keineswegs unbedingt eine EF 86 sein. Die ist nämlich ziemlich kostspielig, obwohl, wie unten im Bild, sich viele Hersteller bis heute darum bemühen. Diese Wahl hat auch interessante Vorteile. Die Verwendung einer Triode ist an dieser Stelle wegen der zu geringen Verstärkung nicht zu empfehlen. Man braucht die hohe Spannungverstärkung einer Pentode. Dadurch schafft man Spielraum, um mit dem recht simplen Verstärker durch Gegenkopplung einen guten Frequenzgang zu erreichen. V = S RA Das ist das Produkt aus Steilheit S und Anodenwiderstand RA. Bei einem Anodenstrom von 1,5 mA, RA = 100 kΩ und S = 1,6 mA/V ergibt sich für eine EF 86 eine Spannungsverstärkung von V = 160. Am Anodenwiderstand fallen 150 Volt Gleichspannung ab. Das ist wenig. Es verbleiben dann etwa 70 bis 80 Volt für die Anode der EF 86. Das ist vollkommen ausreichend. Schauen wir auf andere Röhren:

|

Der Ausgangstrafo und wie man ihn "anpasst"

Die Ausgangslage: Der Ausgangstrafo ist aus einem der "wirtschaftlichen" Radiomodelle der Firma Grundig. Auch er spiegelt "ökonomische" Tugenden: kleiner M55-Eisenkern, dünner Wickeldraht, hohe Streufeld-Induktivität. Aber immerhin: er diente einst hinter einer EL 84. Also ist er auch hier nicht grundsätzlich verkehrt. Nach dem Ende des Radios hat ihn jemand für einem Hochspannungsgenerator verwendet. Die Isolation hat dabei gelitten. Das Joch des Eisenkerns war lose. Das alles galt es hier zu beachten.

Ermittlung der richtigen Lautsprecherimpedanz: Zur Optimierung der Ausgangsstufe hatte ich folgende Hilfsmittel: einen Sinusgenerator von 1 bis 30 kHz, eine Rheostaten für 0 bis 30 Ohm, das Oszi (natürlich) und eine stabile Schraubzwinge. Diese diente zum dosierten Festklemmen des Eisenjochs auf dem Trafokern.

Zur Abstimmung des Arbeitspunktes von Endröhre und Trafo wird der Sinusgenerator mit ca. 1 kHz an den Eingang des Verstärkers angeschlossen und der Rheostat an den Ausgang. Das ist in obigem Schaltplan gezeigt. Der Rheostat wird auf ein paar Ohm eingestellt. Das Oszi zeigt den Schwingungsverlauf am Ausgang und zum Vergleich auch das Eingangssignal. Nun dreht man den Lautstärkregler so weit auf, dass am Ausgang ein möglichst hohes, aber noch einigermaßen sinusförmiges Signal erscheint. Wenn nun der Rheostat verstellt wird, dann wird sich die Form des Ausgangssignals ändern. Die ehemalige Sinuskurve wird entweder an der oberen oder an der unteren Halbwelle gestaucht werden, oder sie wird runder. Der Rheostat wird nun so eingestellt, dass der Sinus möglichst "gut" aussieht. Das richtige Spaltmaß am Eisenjoch: In meinem Fall ging es noch eine Runde weiter. Das Zwischenergebnis: 2,7 Watt an 5 Ohm bei 10 Prozent Verzerrung. Das ist nicht gerade rekordverdächtig. Doch nun kommt die Schraubzwinge zum Einsatz. Ich habe sie zunächst etwas fester angezogen und die Messung widerholt. Dann habe ich das Joch abgenommen, einen dünnen Kartonstreifen daruntergelegt, und das Paket in der Schraubzwinge wieder neu eingespannt: 3,1 Watt. Nach weiteren Versuchen bin ich, wie ich glaube, der existenziellen Realität des kleinen Trafos ziemlich nahe gekommen: 3,7 Watt an 4 Ohm bei weniger als 8 Prozent Oberwellen. Das Resultat habe ich mit einem festen Metallbügel und stabilen Gewindeschrauben sorgfältig auf dem Metallchassis konserviert. Mehr geht nicht. Das heißt, ich könnte ihn auf über 4 Watt hochheizen, wenn ich den Ruhestrom der Endröhre von 45 auf 50 mA erhöhe. Aber Pfui! Das wäre wie Doping im Sport! Die Grenzen des Möglichen: Natürlich habe ich mit dem Oszi auch primärseitig Strom und Spannung am Trafo gemessen. Ergebnis: die 6V6GT pumpt 5,1 Watt reale Wechselstromleistung in den Trafo hinein, damit 3,7 Watt herauskommen. Das klappt bei Frequenzen zwischen 140 Hz und 4 kHz ziemlich zuverlässig. Unter 80 Hz schöpft die Röhre den möglichen Spannungshub nicht mehr voll aus. Die Induktivität der Primärwicklung ist zu klein. Oberhalb von 8 kHz fällt der Wechselstrom durch die Wicklung deutlich ab. Das magnetische Streufeld ist zu stark und der Trafo hat eine Eigenresonanz. Bei 12 kHz knistert es am Röhrensockel. Die Spannungsamplitude ist höher als die Durchschlagsfestigkeit irgendeines Bauteils. Aber wir sind noch nicht am Ende. Die Überschläge habe ich übrigens abstellen können, indem ich einen Kondensator von 1,5 nF in Reihe mit einem Widerstand von 27 kΩ parallel zur Primärwicklung geschaltet habe. Durch dieses Dämpfungsglied verliert die Endstufe des Verstärkers bei Frequenzen über 5 kHz an Leistung, und die Eigenresonanz ist gebändigt. Aber wer mag schon einen Pfeifton mit einer Frequenz von 10 kHz und 3,7 Watt Schallleistung ertragen ? |

|

Sinn und Zweck der frequenzabhängige Gegenkopplung

Wer denkt, jetzt sei der Verstärker schon recht brauchbar, der wird sich wundern. Ich empfehle nun eine Hörprobe, also einen CD-Player anschließen und auf Start drücken. Am besten eine CD mit leisen und lauten Stellen. Vielleicht den Bolero von Maurice Ravel. Fängt ganz leise an und geht am Schluss an die Ohren. Oder Siegfrieds Tod aus der Götterdämmerung, die Stelle mit dem markerschütternden Posaunenstoß, wenn der Held endgültig tot zusammenbricht? Ein Orgelwerk von Johann Sebastian Bach, Präludium und Fuge, egal welche Tonart. Deftige Bässe im Pedal.

Diese Grafik zeigt die Spannung am Ausgang des Verstärkers, die sich im Frequenzbereich zwischen 1 und 20 kHz einstellt, wenn man ein Sinussignal von 0,25 V Effektivwert an den Eingang legt. Und zwar für die Versionen A bis D des Gegenkopplungsnetzwerks. Versionen A und B entsprechen einer frequenzunabhängigen Gegenkopplung. Die Ausgangsspannung bleibt unterhalb von 6 kHz auf hohem Niveau konstant. Dann nimmt der Pegel ab, und zwar halbiert er sich in Version B bei jeder Verdopplung der Frequenz. Minus 6 dB pro Oktave. Version A ist nicht ganz so tragisch. Das Resultat ist aber, dass die Musikwiedergabe etwas blechern klingt, Flöten und Geigen klingen stumpf. Version C hat dieses Problem an und für sich nicht. Auch im Bereich weit jenseits von 10 kHz ist die Verstärkung gleichbleibend, ja zunehmend hoch. Ich musste die Messung bei 6 kHz abbrechen, weil das RC-Dämpfungsglied, das anodenseitig zu Ausgangstransformator parallelgeschaltet ist, Rauchzeichen von sich gab. Fazit: Version C weist den richtigen Weg, tut aber des Guten zuviel. In Version D ist die Frequenzkorrektur etwas zurückhaltender ausgelegt. Man erkennt, dass die Verstärkung zwischen 6 und 12 kHz sogar ein leichtes Maximum hat und bis 16 kHz nicht unter den Wert fällt, den sie bei 1 kHz hatte. Dieser Verstärker aus der audiophilen Abteilung von sauerampfer-online ist ein Spitzenprodukt seiner Klasse, mit einem Frequenzgang von 50 Hz bis 20 kHz plus/minus 3 dB. Was ein paar billige Widerstände und Kondensatoren so alles schaffen, ist durchaus bemerkenswert. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis wollen wir bei dieser Gelegenheit auch noch sprechen. Wieviel hat das Ganze gekostet, werden Sie fragen. Nun, ungefähr 130 Euro musste ich real investieren. Der wichtigste Kostenfaktor waren zunächst das Alugehäuse. Auch Installationsteile wie Kaltgerätebuchse, das Stecksystem für die Verbindung der Module kosten ihren Teil. Die Hochspannungselkos, das Lautstärkepoti, die Lötösenleiste für die Montage der Teile, Röhrenfassungen, Sicherungshalter und die Schalter waren fabrikneu. Da mochte ich keine verschlissenen und oxidierten Ausbauteile verwenden. Die Röhren und Trafos sind Schlachtreste. Zwei 6V6GT habe ich vom Handel neu bezogen. Luxus, denn alte EL 84 hätte ich noch da gehabt. |

Wie die Ausgangsspannung auf den Eingang zurückgeführt wird

Drei Schaltungsvarianten im Vergleich: Dieser Plan hebt das Gegenkopplungsnetzwerk des Verstärkers hervor. Es hat die Aufgabe, die verstärkte Ausgangsspannung un abgeschwächter und gefilterter Form wieder zum den Eingang des Verstärkers zurückzuleiten, um es dem eigentlichen Tonsignal am Eingang zu überlagern. Ich habe vier verschiedene Versionen ausprobiert, die mit A bis D bezeichnet sind. Das Umbauen ist eine einfache Bastelarbeit, die auch bei laufendem Verstärker stattfinden kann. Alles findet auf niedrigem Spannungsniveau statt. Man kann seine Finger von den hohen Spannungen and Anode und Schirmgitter fernhalten. Es geht nun darum, den Frequenzgang des Verstärkers auf Kosten seiner Spannungsverstärkung zur linearisieren.

Wieviel Spannungsverstärkung ist überhaupt sinnvoll? Doch bevor wir ins Detail gehen, möchte ich ein paar Vorüberlegungen anstellen. Die erste Frage ist: wieviel Spannungsverstärkung benötigen wir hier überhaupt ? Wenn man diesen Verstärker voll aussteuert, der mit knapper Not fast 4 Watt Leistung an einen Ausgangswiderstand von 4 Ω abgeben kann, dann müssen am Ausgang fast 4 Volt Effektivspannung herauskommen, und zwar bei angeschlossenem Lastwiderstand. Ich empfehle bei der Einmessung die Verwendung des Rheostaten anstelle eines echten Lautsprechers, der Nachbarn wegen. Der Line-Ausgang eines CD-Players liefert ungefähr 1 Volt. Mancher einfache MP3-Player schafft sogar nur 0,5 Volt. Legen wir also zur Sicherheit fest, dass unser Verstärker schon mit 0,5 Volt am Eingang und voll aufgedrehtem Lautstärkeregler seine maximale Leistung abgeben soll, dass also 4 Volt am Ausgang erscheinen mögen. Wenn wir nun das Gegenkopplungsnetzwerk offen lassen, dann stellen wir erfreut fest, dass der Verstärker sehr viel empfindlicher ist. Schon bei 0,08 Volt erreichte ich bei 1 kHz das Maximum. Ein ohrenbetäubender Lärm, wenn ein Lautsprecher dran hängt! Das Pfeifen kann man auch dann noch wahrnehmen, wenn der Rheostat angeschlossen ist, weil das Blechpaket des Ausgangstrafos vibriert.

Einstellung oberen Frequenzgrenze der Gegenkopplung Wenden wir uns nun der Version A bzw. B zu (In Version B hatte ich am Anodenwiderstand der EF 86 einen zusätzlichen kleinen Kondensator parallelgeschaltet, aber das hat sich überhaupt nicht bewährt). Nunmehr wird vom Lautsprecherausgang über den Widerstand R2,A = 2,2 kΩ sowie über die Parallelschaltung von R1 = 2,2 kΩ und C1 = 2 µF ein Teil des Signals an den Widerstand R0 gelegt. Dieser liegt in der Katodenzuleitung der Vorröhre. Die Wirkung von R1 und C1 wollen wir hier erst einmal ausklammern und feststellen, dass man diese Elemente bei ausreichend hohen Frequenzen als Kurzschluss ansehen kann, weil die Impedanz das 2-µF-Kondensators dann sehr klein ist. Inwiefern ist unser Verstärker nun "besser" als vorher? Damit haben wir zwei Ziele erreicht: erstens wurde die Verstärkung auf das gewünsche Maß reduziert. Zweitens müssen wir beachten, dass diese Rechnung nur für jene Frequenzen aufgeht, bei denen unser Verstärker diese hohe Vertärkung auch realisiert. Und das ist ein ernüchternd kleiner Bereich. Er liegt zwischen 140 Hz und 6 kHz und ist in diesem Punkt einem analogen Fernsprechgerät aus Zeiten der Bundespost nicht sehr weit überlegen, das immerhin zwischen 300 Hz und 3 kHz linear war. Wir nutzen diesen Spielraum mit den weiteren Versionen des Gegenkopplungs-Netzwerks, um die Linearität der Verstärkung über einen weiteren Frequenzbereich zu verbessern. Wie das bei höheren Frequenzen funktionierte, ist in der Spalte links beschrieben. Die untere Frequenzgrenze. Befassen wir uns hier mit R1 und C1. Diese beiden Elemente des Netzwerks sind zur Korrektur des Frequenzgangs bei tiefen Frequenzen bestimmt. Die charakteristische Frequenz f1 = 1/R1C1 ist 140 Hz. Darunter nimmt der Scheinwiderstand dieser Kombination von nahe Null bis auf 2,2 kΩ zu. Dadurch halbiert sich die Gegenkopplungssppannung, die bei tiefen Frequenzen nach R0 gelangt. Die Verstärkung erhöht sich. Ich konnte dadurch erreichen, dass der Verstärkungsgrad bis hinunter zu 70 Hz konstant blieb. Der Verstärker hat im Basskeller also eine ganze Oktave an Übertragungsqualität gewonnen! Ein zweigestrichenes Cis. Bei noch tieferen Tönen nimmt der Signalpegel mit 6 dB pro Oktave ab. Seien wir ehrlich: so tief herunter kommt nicht einmal Mozart's Sarastro in der Zauberflöte! |

Nach dem Ende des analogen Rundfunks und damit auch dem Ende der vielen Lang- und Mittelwellesender, die ein selbstgebasteltes Radio mit und ohne Röhren nun einmal braucht, bleibt dem Röhrenbastler nun vor allem noch das Thema Röhrenverstärker. Er ist das einzig übrig gebliebene analoge Glied in der langen, digitalen Informationskette der modernen Medien.

Nach dem Ende des analogen Rundfunks und damit auch dem Ende der vielen Lang- und Mittelwellesender, die ein selbstgebasteltes Radio mit und ohne Röhren nun einmal braucht, bleibt dem Röhrenbastler nun vor allem noch das Thema Röhrenverstärker. Er ist das einzig übrig gebliebene analoge Glied in der langen, digitalen Informationskette der modernen Medien.  Alles duftete nach Staub und geronnenem Frittenfett und war mit einer eingetrockneten Kruste von Persilpulver überzogen, denn die Radios hatten ihr jahrzehntelanges Dasein meist in einer kleinen Küche zugebracht, mit Herd, Kühlschrank und Waschmaschine.

Alles duftete nach Staub und geronnenem Frittenfett und war mit einer eingetrockneten Kruste von Persilpulver überzogen, denn die Radios hatten ihr jahrzehntelanges Dasein meist in einer kleinen Küche zugebracht, mit Herd, Kühlschrank und Waschmaschine.

Im Verlauf von 10 Jahren habe ich mehrere Röhrenverstärker gebaut. Ihre Zahl weiß ich nicht mehr. Es waren zum Teil komplexe Geräte aus dem, was halt gerade in der erwähnten Kiste war. Einige schienen ganz gut, andere unterlegten die Musik mit einem leisen Brummton oder machten ab und zu ganz leises, aber um so störenderes Knacken oder Rauschen. Das ertrug ich mit Geduld.

Im Verlauf von 10 Jahren habe ich mehrere Röhrenverstärker gebaut. Ihre Zahl weiß ich nicht mehr. Es waren zum Teil komplexe Geräte aus dem, was halt gerade in der erwähnten Kiste war. Einige schienen ganz gut, andere unterlegten die Musik mit einem leisen Brummton oder machten ab und zu ganz leises, aber um so störenderes Knacken oder Rauschen. Das ertrug ich mit Geduld.

Wenn ich heute mit meiner Frau Musik hören mag, und wir unsere gemeinsame Freizeit dafür verwenden wollen, dann gehen wir gemeinsam in ein Konzert, ins Theater oder in die Oper. Das ist hier im Frankfurter Raum überhaupt kein Problem. Vier Spielorte im Umkreis von 35 Minuten S-Bahn. Hurra! Jetzt, seit der Spielzeit 2022/23 wieder offen! Und eine Sinfonie von Gustav Mahler, oder den Ring des Nibelungen von Wagner, nein, keine Wohnzimmer-Stereoanlage kann je wieder überzeugen, wenn man das ein Mal live erlebt hat. Röhrenbasteln habe ich deswegen nicht aufgegeben. Im Gegenteil, doch ich mache jetzt mit Röhren ganz andere Sachen.

Wenn ich heute mit meiner Frau Musik hören mag, und wir unsere gemeinsame Freizeit dafür verwenden wollen, dann gehen wir gemeinsam in ein Konzert, ins Theater oder in die Oper. Das ist hier im Frankfurter Raum überhaupt kein Problem. Vier Spielorte im Umkreis von 35 Minuten S-Bahn. Hurra! Jetzt, seit der Spielzeit 2022/23 wieder offen! Und eine Sinfonie von Gustav Mahler, oder den Ring des Nibelungen von Wagner, nein, keine Wohnzimmer-Stereoanlage kann je wieder überzeugen, wenn man das ein Mal live erlebt hat. Röhrenbasteln habe ich deswegen nicht aufgegeben. Im Gegenteil, doch ich mache jetzt mit Röhren ganz andere Sachen. Wie ich bereits ausgeführt habe, waren meine ersten selbstgebauten Verstärker alles andere als perfekt. Hauptsache war, dass etwas Erkennbares aus dem Lautsprecher herauskam. Ohne Oszilloskop konnte ich damals nicht sehr viel an den Geräten optimieren, oder Mängeln auf den Grund gehen.

Wie ich bereits ausgeführt habe, waren meine ersten selbstgebauten Verstärker alles andere als perfekt. Hauptsache war, dass etwas Erkennbares aus dem Lautsprecher herauskam. Ohne Oszilloskop konnte ich damals nicht sehr viel an den Geräten optimieren, oder Mängeln auf den Grund gehen. Das ist kein rein technisches Problem, nein, es ist die zwangsläufige Essenz des komplexen Geflechts der technischen, ökonomischen und wahrnehmungspsychologischen Aspekte konservierter Musik. Die Gepflogenheiten des digitalen Medienkonsums sind mit den Ritualen des reiferen Konzert- und Opernpublikums nicht vereinbar. Natürlich wird vom Hersteller ein Audio-Aufrüstsystem angeboten, doch das löst nicht das Kardinalproblem.

Das ist kein rein technisches Problem, nein, es ist die zwangsläufige Essenz des komplexen Geflechts der technischen, ökonomischen und wahrnehmungspsychologischen Aspekte konservierter Musik. Die Gepflogenheiten des digitalen Medienkonsums sind mit den Ritualen des reiferen Konzert- und Opernpublikums nicht vereinbar. Natürlich wird vom Hersteller ein Audio-Aufrüstsystem angeboten, doch das löst nicht das Kardinalproblem. Nicht den Ton, sondern die Gesamtatmosphäre einer musikalischen Live-Veranstaltung bringt ein Röhrenverstärker vollkommen authentisch ins Wohnzimmer. Zusätzlich zum Verstärker genügt eine handgesägte und -genagelte Lautsprecherbox, die einen leicht angerosteten Lautsprecher mit brüchiger Papiermembran aus einem Schlachtradio von 1960 enthält.

Nicht den Ton, sondern die Gesamtatmosphäre einer musikalischen Live-Veranstaltung bringt ein Röhrenverstärker vollkommen authentisch ins Wohnzimmer. Zusätzlich zum Verstärker genügt eine handgesägte und -genagelte Lautsprecherbox, die einen leicht angerosteten Lautsprecher mit brüchiger Papiermembran aus einem Schlachtradio von 1960 enthält. Die mittleren Stimmlagen und vor allem das Blech neigen dazu, scharf und schneidend den Raum zu füllen. Es ist kaum möglich, die Position eines Instruments im Orchester zu orten. Für die Musiker ist es harte und konzentrierte Arbeit, dem Werk harmonische Klarheit und Prägnanz zu geben. Es zeichnet die berühmten Orchesterleiter mit ihrer langen Konzerterfahrung aus, dass sie der Musik hinter dem Notengebirge eines Beethovens oder Bruckners unter widrigen akustischen Randbedingungen Ausdruck und Spannung verschaffen.

Die mittleren Stimmlagen und vor allem das Blech neigen dazu, scharf und schneidend den Raum zu füllen. Es ist kaum möglich, die Position eines Instruments im Orchester zu orten. Für die Musiker ist es harte und konzentrierte Arbeit, dem Werk harmonische Klarheit und Prägnanz zu geben. Es zeichnet die berühmten Orchesterleiter mit ihrer langen Konzerterfahrung aus, dass sie der Musik hinter dem Notengebirge eines Beethovens oder Bruckners unter widrigen akustischen Randbedingungen Ausdruck und Spannung verschaffen.

Das war so ziemlich der einzige Kostenfaktor. Ein paar davon hatte ich bei einem Elektronikversender aus der Oberpfalz bestellt, und der nette Kollege aus meiner Firma, der die Löcher gebohrt hat, hat ein Glas Bier bekommen. Die Module werden über eine 5-polige Steckverbindung zusammengesetzt und können bei Bedarf auch wieder getrennt werden. Ursprünglich wollte ich noch ein zweites Verstärkermodul für einen Stereo-Kanal herstellen. Bin aber bisher noch nicht dazu gekommen.

Das war so ziemlich der einzige Kostenfaktor. Ein paar davon hatte ich bei einem Elektronikversender aus der Oberpfalz bestellt, und der nette Kollege aus meiner Firma, der die Löcher gebohrt hat, hat ein Glas Bier bekommen. Die Module werden über eine 5-polige Steckverbindung zusammengesetzt und können bei Bedarf auch wieder getrennt werden. Ursprünglich wollte ich noch ein zweites Verstärkermodul für einen Stereo-Kanal herstellen. Bin aber bisher noch nicht dazu gekommen.  Die Steckverbindung führt Plus- und Minuspol der Anodenspannung, die Heizspannung und die Gehäusemasse. Minuspol und Gehäusemasse sind galvanisch voneinander getrennt. Die Gehäusemasse hängt über Kaltgerätebuchse und Netzkabel am Schutzleiter. Die "Elektronikmasse", also der Minuspol vom Anodengleichrichter, tut es nicht.

Die Steckverbindung führt Plus- und Minuspol der Anodenspannung, die Heizspannung und die Gehäusemasse. Minuspol und Gehäusemasse sind galvanisch voneinander getrennt. Die Gehäusemasse hängt über Kaltgerätebuchse und Netzkabel am Schutzleiter. Die "Elektronikmasse", also der Minuspol vom Anodengleichrichter, tut es nicht. Das kann ein Smartphone, ein MP4-Player, ein Laptop, ein PC oder ein Fernsehgerät sein. Auch diese Geräte bleiben durch den Anschluss an den Verstärker von der Gehäusemasse und vom Schutzleiter galvanisch getrennt. Es sei denn, sie stellen intern eine Erdung ihres Massepotentials her. Bei Laptops, die an ihrem Netzgerät hängen, oder bei PCs ist das generell so. Laptops im Akkubetrieb sowie alle Handgeräte tun das nicht. Dem Verstärker ist es egal. Es entsteht keine sogenannte "Brummschleife".

Das kann ein Smartphone, ein MP4-Player, ein Laptop, ein PC oder ein Fernsehgerät sein. Auch diese Geräte bleiben durch den Anschluss an den Verstärker von der Gehäusemasse und vom Schutzleiter galvanisch getrennt. Es sei denn, sie stellen intern eine Erdung ihres Massepotentials her. Bei Laptops, die an ihrem Netzgerät hängen, oder bei PCs ist das generell so. Laptops im Akkubetrieb sowie alle Handgeräte tun das nicht. Dem Verstärker ist es egal. Es entsteht keine sogenannte "Brummschleife".

Die EZ 81 richtet als Zweiweggleichrichter die Sekundärspannung vom Trafo auf 290 bis 300 Volt gleich. Der Ladekondensator von 47 µF an ihrer Kathode, die besagte Drossel und ein zweiter Siebkondensator mit gutgemeinten 100 µF sorgten für eine schön geglättete Anodenspannung. Der Heizstromkreis mit 6,3 Volt ist dann noch über ein "Entbrumm"-Potentiometer an die Elektronikmasse gelegt. Daran drehen hat jedoch keinen erkennbaren Einfluss.

Die EZ 81 richtet als Zweiweggleichrichter die Sekundärspannung vom Trafo auf 290 bis 300 Volt gleich. Der Ladekondensator von 47 µF an ihrer Kathode, die besagte Drossel und ein zweiter Siebkondensator mit gutgemeinten 100 µF sorgten für eine schön geglättete Anodenspannung. Der Heizstromkreis mit 6,3 Volt ist dann noch über ein "Entbrumm"-Potentiometer an die Elektronikmasse gelegt. Daran drehen hat jedoch keinen erkennbaren Einfluss. Um es gleich zu sagen: es hatte keine hörbaren Folgen. Zwar stieg die Welligkeit der Anodenspannung von 0,1 auf etwa 2 Volt. Gleichwohl hat sich das im Tonsignal überhaupt nicht bemerkbar gemacht. Ich fand diese Erkenntnis so interessant, dass ich die Drossel niemals ersetzt habe. Die LC-Siebkette wird bei einem Verstärker mit Pentodenendstufe - und darum handelt es sich hier - überhaupt nicht gebraucht. Schwankungen der Anodenspannung haben bei Pentoden so gut wie keine Wirkung auf den Anodenstrom. Und nur auf den kommt es an. Wozu also unnötig Spannungen glätten ? Wohlgemerkt: wir sprechen von der Anoden-Spannung. Die Schirmgitter-Spannung sollte dagegen nur wenig Restwelligkeit haben. Die nämlich würde man im Lautsprecher hören. Aber das schafft auch ein einfaches RC-Glied.

Um es gleich zu sagen: es hatte keine hörbaren Folgen. Zwar stieg die Welligkeit der Anodenspannung von 0,1 auf etwa 2 Volt. Gleichwohl hat sich das im Tonsignal überhaupt nicht bemerkbar gemacht. Ich fand diese Erkenntnis so interessant, dass ich die Drossel niemals ersetzt habe. Die LC-Siebkette wird bei einem Verstärker mit Pentodenendstufe - und darum handelt es sich hier - überhaupt nicht gebraucht. Schwankungen der Anodenspannung haben bei Pentoden so gut wie keine Wirkung auf den Anodenstrom. Und nur auf den kommt es an. Wozu also unnötig Spannungen glätten ? Wohlgemerkt: wir sprechen von der Anoden-Spannung. Die Schirmgitter-Spannung sollte dagegen nur wenig Restwelligkeit haben. Die nämlich würde man im Lautsprecher hören. Aber das schafft auch ein einfaches RC-Glied.

Da sagen Bilder mehr als Worte. Ein etwa 50 cm hoher Kasten aus 2-cm-Spanplatte. Ist aus einem spontanen Schöner-Wohnen-Projekt mit Kreis- und Stichsäge hervorgegangen. Also bitte keinen tieferen Sinn darin erwarten. Vier altmodische Möbelfüße habe ich unten angeschraubt, damit meine Frau besser staubsaugen kann. Der Basslautsprecher geht nach hinten und strahlt in die Zimmerecke. Der alte Radiolautsprecher ist keine Schönheit. Vorn habe ich einen Kalottenhochtöner eingebaut, den jemand in den Sperrmüll gegeben hatte. Die dünne Kunststoffkalotte war leicht eingedellt. Ich habe den Fehler mit einer Stecknadel korrigieren können. Die Lautsprecher habe ich über eine 10-mH-Luftdrossel bzw. einen 12-µF-Papierkondensator angeschlossen. Die Box ist zur Dämpfung von stehenden Wellen innen mit alten Federkissen ausgestopft. Die groben Schnittkanten habe ich verspachtelt und die Box mit Acryl-matt-altweiß gestrichen. Die Bohrungen für die Lautsprecher habe ich in glänzendem Pianoschwarz etwas aufgepeppt. Bitte sehr!

Da sagen Bilder mehr als Worte. Ein etwa 50 cm hoher Kasten aus 2-cm-Spanplatte. Ist aus einem spontanen Schöner-Wohnen-Projekt mit Kreis- und Stichsäge hervorgegangen. Also bitte keinen tieferen Sinn darin erwarten. Vier altmodische Möbelfüße habe ich unten angeschraubt, damit meine Frau besser staubsaugen kann. Der Basslautsprecher geht nach hinten und strahlt in die Zimmerecke. Der alte Radiolautsprecher ist keine Schönheit. Vorn habe ich einen Kalottenhochtöner eingebaut, den jemand in den Sperrmüll gegeben hatte. Die dünne Kunststoffkalotte war leicht eingedellt. Ich habe den Fehler mit einer Stecknadel korrigieren können. Die Lautsprecher habe ich über eine 10-mH-Luftdrossel bzw. einen 12-µF-Papierkondensator angeschlossen. Die Box ist zur Dämpfung von stehenden Wellen innen mit alten Federkissen ausgestopft. Die groben Schnittkanten habe ich verspachtelt und die Box mit Acryl-matt-altweiß gestrichen. Die Bohrungen für die Lautsprecher habe ich in glänzendem Pianoschwarz etwas aufgepeppt. Bitte sehr!

Eigentlich ist es das Anfänger-Projekt aus einem

Eigentlich ist es das Anfänger-Projekt aus einem

Die Röhre passt optisch gut zur 6V6GT. Das muss man zugeben.

Die Röhre passt optisch gut zur 6V6GT. Das muss man zugeben.

Die EF 89 hat eine Regelkennlinie. Die Steilheit nimmt mit der negativen Gitterspannung -Ug1 ab. Das disqualifiziert sie für unseren Zweck aber überhaupt nicht. Regelkennlinie bedeutet, dass die IA-vs.-Ug1-Kennlinie keine gerade Linie, sondern eine gekrümmte Exponentialkurve ist. Die Röhre "verzerrt" bei hoher Aussteuerung der Gitterspannung. Darauf kommt es hier aber gar nicht an, denn hoch aussteuern tun wir sie nicht! Wichtig ist im Verstärker allein die Ausgangskennlinie, also die IA-vs.-UA-Kennlinie. Die EF 89 hat bei hohen Spannungsamplituden an der Anode von bis zu 30 Vss, die man zum Ansteuern der 6V6GT braucht, eine gute Linearität. Verzerrungen des Tonsignals durch die Regelkennlinie müssen wir nicht befürchten.

Die EF 89 hat eine Regelkennlinie. Die Steilheit nimmt mit der negativen Gitterspannung -Ug1 ab. Das disqualifiziert sie für unseren Zweck aber überhaupt nicht. Regelkennlinie bedeutet, dass die IA-vs.-Ug1-Kennlinie keine gerade Linie, sondern eine gekrümmte Exponentialkurve ist. Die Röhre "verzerrt" bei hoher Aussteuerung der Gitterspannung. Darauf kommt es hier aber gar nicht an, denn hoch aussteuern tun wir sie nicht! Wichtig ist im Verstärker allein die Ausgangskennlinie, also die IA-vs.-UA-Kennlinie. Die EF 89 hat bei hohen Spannungsamplituden an der Anode von bis zu 30 Vss, die man zum Ansteuern der 6V6GT braucht, eine gute Linearität. Verzerrungen des Tonsignals durch die Regelkennlinie müssen wir nicht befürchten.

Der Rheostat (rechts) ist ein wunderschöner Schiebewiderstand aus einem aufgelösten Schularsenal, an dem einst arme Schüler im Physikunterricht das Ohmsche Gesetz pauken mussten. Der Sinusgenerator ist

Der Rheostat (rechts) ist ein wunderschöner Schiebewiderstand aus einem aufgelösten Schularsenal, an dem einst arme Schüler im Physikunterricht das Ohmsche Gesetz pauken mussten. Der Sinusgenerator ist