|

Der Stimmgabel-Resonator Letzte Änderung: 19.4.2024 Ein ähnliches Experiment: Zum Petrophon |

||||

|

Eine Stimmgabel mit magnetischem Tonaufnehmer |

||||

|

Zwei Stimmgabeln in Resonanz

Auch Stimmgabeln, einzeln oder im Paar, werfen interessante Fragen auf. Diese hier schwingen bei einer Frequenz von 440 Hz. Das entspricht dem Kammerton a. Die Frequenz wird mit größter Konstanz eingehalten. Ob man damit auch ein elektrisches Frequenznormal realisieren kann, ähnlich wie mit einem Schwingquarz? Und kann man die Resonanzfrequenz durch einen gekoppelten elektrischen Oszillator ein wenig verschieben? Diese beiden sind auf hölzernen Resonanzkästen montiert. Sie können durch Schallwellen Energie austauschen. Die hintere Gabel hat eine verstellbare Klemme an einem Zinken. Damit läßt sich ihre Frequenz um ein paar Hz verschieben. Wenn beide Gabeln angeschlagen werden, hört man eine Schwebung: der Ton schwillt auf und ab. |

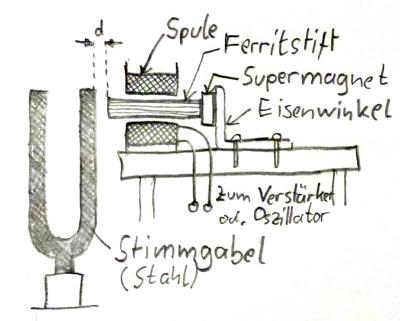

So funktioniert der magnetische Tonabnehmer

Die stählernen Gabelzinken sind magnetisierbar. Wenn man eine Spule in die Nähe hält, wird darin eine Spannung mit der entsprechenden Frequenz induziert Das obige Bild zeigt eine solche Spule. Darin steckt ein Ferritstift, der am rechten Ende mit einem Neodym-Magneten an einen Eisenwinkel geheftet ist. Das linke Ende ragt bis auf ein paar Millimeter an den Gabelzinken.

Wenn die Gabel schwingt, dann ändern sich Spaltweite und Feldstärke im Takt der Schwingung. Dies induziert in der Spule eine Wechselspannung, die ich mit dem Oszilloskop aufgezeichnet habe. |

|||

|

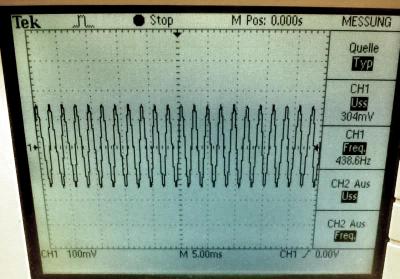

Das elektrische Signal des magnetischen Aufnehmers

Hier das Oszillogramm der Schwingung. Es zeigt eine sehr saubere Sinus-Schwingung mit 440 Hz mit einer Amplitude von 300 mVss. Die Amplitude klingt mit der Zeit langsam ab. |

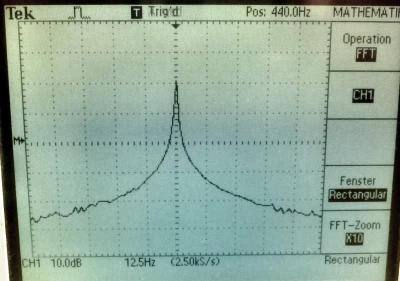

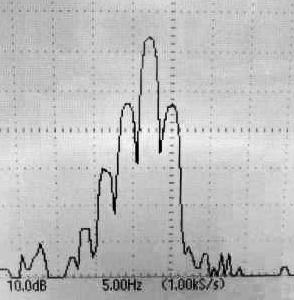

Das Fourier-Spektrum der Schwingung

Ein scharfes Maximum des Frequenzspektrums bei 440 Hz zeigt das Oszi, wennn man es eine Fast Fourier Transformation (FFT) des Signals durchführen läßt. Mein Tektronix TDS 220 habe ich dazu in den FFT-Modus geschaltet und die Mittenfrequenz des Spektrums auf 440 Hz verschoben. Im FFT 10-fach-Zoom ist die Frequenzauflösung 12,5 Hz pro Teilung. Die FFT-Fensterfunktion: Das Spektrum zeigt keine einfache Linie bei 440 Hz, sondern eine Art Pagodenspitze. Das liegt an der sogenannten Fensterfunktion, mit der das Oszi das Zeitsignal auswertet. Hier wurde die Funktion Rechteck verwendet. Alternativ steht auch Hanning zur Verfügung. Dann sieht man tatsächlich eine Linie bei der betreffenden Frequenz. |

|||

|

Schwebung mit zwei Stimmgabeln

Hier habe ich die zweite Stimmgabel dazugestellt. Sie trägt an ihrem linken Zinken eine Metallklammer, die ihre Resonanzfrequenz um etwa 2,5 Hz vermindert. Wenn man eine der beiden Stimmgabeln anschlägt, dann beginnt auch die andere zu schwingen, denn die beiden Gabeln sind über ihre beiden Resonatorkästen miteinander gekoppelt und tauschen über Schallwellen Energie aus. Man hört im Ton eine Schwebung. |

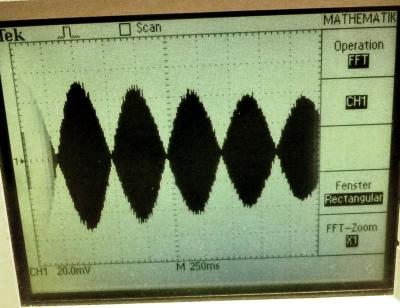

Die Schwebung am Oszi

Das elektrische Signal aus der Spule an der vorderen Stimmgabel bestätigt dies. Diese ist unverändert auf 440 Hz eingestellt. Man sieht auf dem Schirm wegen der langsam eingestellten Zeitbasis (0,25 s pro Teilung) nur die Einhüllende der Schwingung. Ungefähr alle 0,4 s hat die Einhüllende einen Nulldurchgang. Der Ton schwellt auf und ab. Die Schwebungsfrequenz ist 2,5 Hz. |

|||

|

Kopplung von Stimmgabel und elektrischem Oszillator |

||||

|

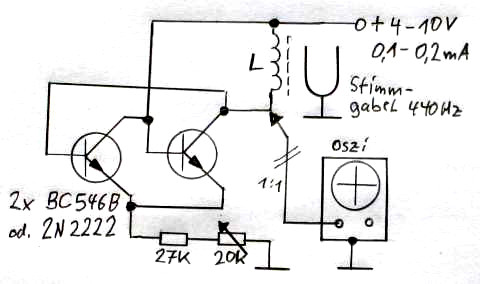

Ein einfacher Transistor-Oszillator

Kann man die Stimmgabel als eine Art Schwingquarz nutzen, um ein elektronisches Frequenznormal für 440 Hz zu bauen ? Ich habe mich an diese Dip-Meter-Schaltung von Burkhard Kainka erinnert: Ein einfacher Oszillator aus zwei Transistoren, der an den Schwingkreis angekoppelt ist. Der Aufbau, siehe die Spalte links, ist denkbar einfach. Ich habe diese Zylinderspule |

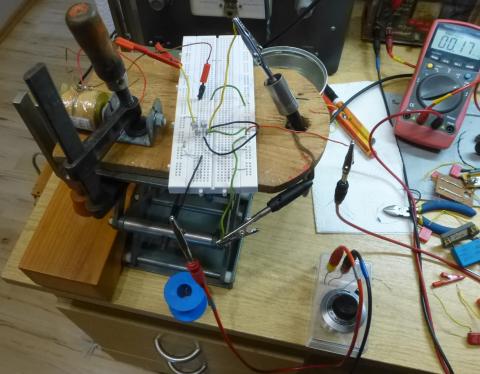

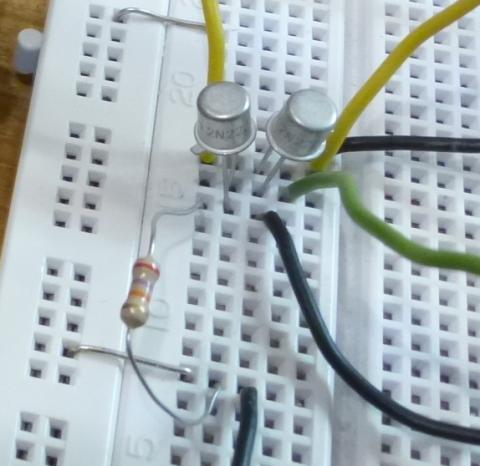

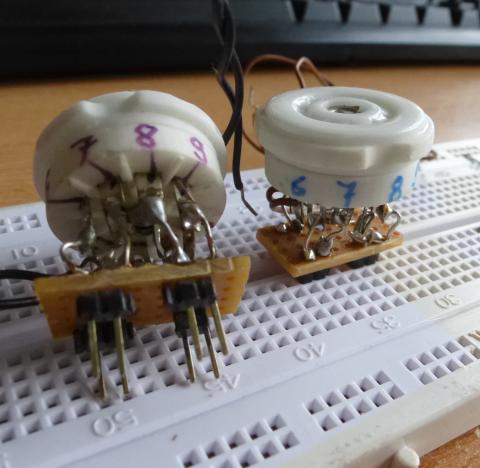

Der Aufbau des Versuchs

Zwei gekoppelte Siliziumtransistoren vom Typ 2N2222 erledigen Verstärkung und Rückkopplung. Mit anderen gängigen Typen, z.B. BC546B, geht es auch. |

|||

|

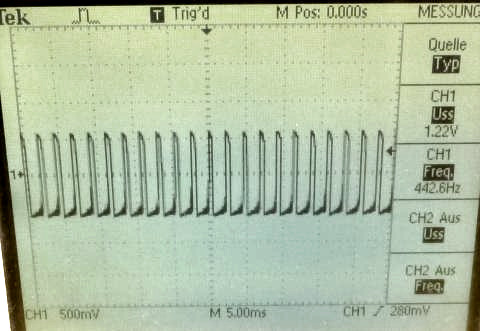

Das Spannungssignal des Oszillators

Die Schwingungen sind nach dem Einschalten sofort da. Bei etwa 6-7 Volt liegt die Frequenz schon fast im gewünschten Bereich. Allerdings ist die Frequenz des Oszillators nicht sehr konstant. Sie flukuiert gern um ein paar Hz. An den Transistoren lag es nicht. Ich habe verschiedenen Typen ausprobiert. Jedenfalls: man hört die Stimmgabel leise, wenn auch ein wenig ungleichmäßig schwingen. |

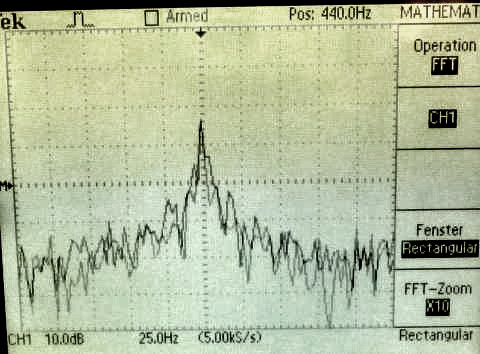

Das Fourier-Spektrum

Das Frequenzspektrum des Oszillators zeigt zwar ein klares Maximum bei 440 Hz, ist aber sehr verrauscht. Es gelingt nicht, den Oszillator mit der Stimmgabel dauerhaft zu synchronisieren. Die Frequenzdrift des Oszillators ist wohl doch zu groß. Aber immerhin. Der Versuch zeigt, dass der Tonabnehmer auch in die umgekehrte Richtung funktioniert, als Schwingungserreger. |

|||

|

Stimmgabel mit Präzisionsantrieb |

||||

|

Die Alternative: ein Röhrenoszillator

|

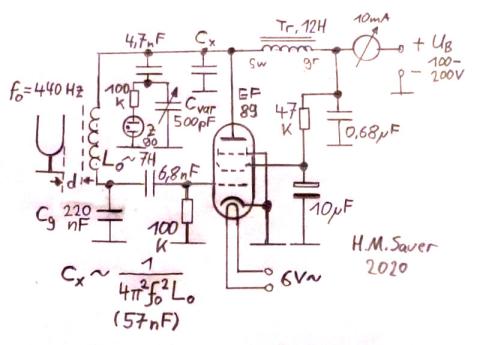

Details zu Schaltung und Aufbau Oszillatorschaltung: Ein Oszillator mit sehr guter Frequenzkonstanz ist im Schaltbild links gezeigt. Damit sollte mehr möglich sein! |

|||

|

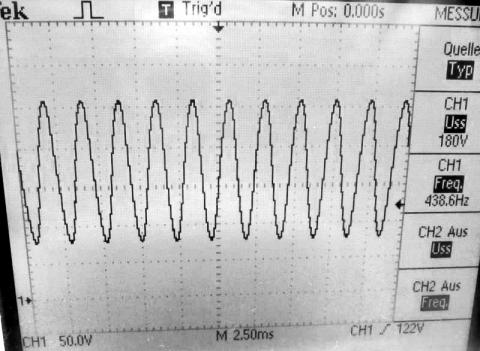

Wie die Stimmgabel den Oszillator auf ihre Eigenfrequenz zwingt

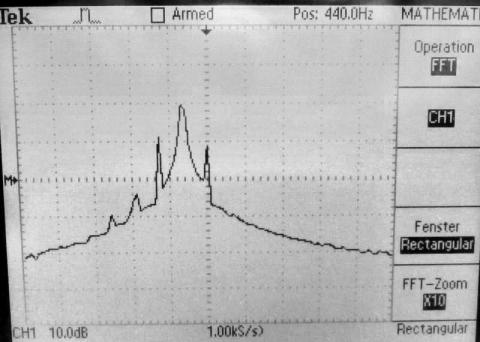

An der Anode der Röhre erscheint ein mit 180 Vss. (bei UB = 160 V). Ich habe die Frequenz auf 437 Hz getrimmt, also 3 Hz niedriger als der Stimmgabelton. Es entsteht daher eine Schwebung. Das ist der Sinuskurve zunächst nur schwer anzusehen, weil die Frequenzunterschiede so klein sind. Doch im FFT-Spektrum wird es klar:

Gezeigt ist der Ausschnitt um 440 +/- 25 Hz. Zu sehen sind die Hauptschwingung mit 437 Hz und zwei Frequenzen bei 440 und 434 Hz. Die Amplituden sind in diesem Spektrum um 10 dB schwächer, doch sie wachsen langsam an. Die Schwebung wird immer lauter. Fazit: Mechanische und elektrische Resonanz lassen sich also tatsächlich aufeinander abstimmen. Die Stimmgabel synchronisiert den Röhrenoszillator. Im Vergleich zum Petrophon ist eine sehr viel präzisere Frequenzabstimmung nötig. Woran liegt das ? Im Petrophon verläuft der Rückkopplungspfad des elektrischen Oszillators über den Resonator. Es gibt zwei Tonaufnehmer: Sensor und Aktor, die vom mechanischen Schwinger betätigt werden. Dort kann überhaupt keine andere Frequenz entstehen als diejenige, die das mechanische System zuläßt. Im vorliegenden Fall ist das anders: Der Röhrenoszillator kann jede beliebige Frequenz erzeugen. Die Stimmgabel macht durch ihre Resonanz die eine Frequenz gegenüber allen anderen nur ein klein wenig "attraktiver", aber unterdrückt die Rückkopplung für die anderen nicht. |

Das Video zum Stimmgabel-Versuch Einfach anklicken! Das Video zeigt das Oszillatorspektrum während des Übergangs in die Synchronisation. Es dauert einige Sekunden, ehe sich die Frequenzen von Stimmgabel und Oszillator "verheiraten".

Der Fünffinger- oder Hochzeitsturm steht auf der Mathildenhöhe in Darmstadt. Seit 2021 steht dieser Ort nicht zuletzt aufgrund seiner stilbildenden ästhetischen Formen auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. |

|||